◆8社が3社に

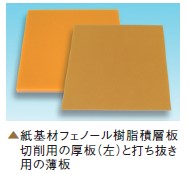

1970(昭和45)年頃まで、フェノール樹脂を主体とする電気絶縁材料用の積層板をつくっている会社は、日本に8社ありました。

住友ベークライト、松下電工、日立化成、三菱ガス化学、東芝ケミカル、新神戸電機、アートライト工業、そして利昌工業の8社です。しかし、今残っているのは、住友ベークライト、パナソニック、利昌工業の3社だけです。

新神戸電機は日立化成に吸収され、アートライト工業も住友ベークライトに吸収されました。東芝ケミカルは京セラケミカルとなり、三菱ガス化学は製造をやめました。そして日立化成は、会社そのものが昭和電工に売却されました。

私が入社してからの70年の間にこれほど大きな変化があったわけです。

◆身の丈にあった分野で1番

企業の数が減っていくことに気がついたのは、ずいぶん前のことです。何がヒントだったかといいますと、市場(いちば)がなくなったことです。昔はどこの町へ行っても市場がありました。市場には花屋もあるし、魚屋もある。八百屋もあるし、乾物屋もありました。皆スーパーマーケットなどに取ってかわられてしまったのを見て、企業の数は減るだろうなと思いました。小さな企業は同じように大企業にのみ込まれてしまうだろうと考えたのです。

その中にあって、生き残るにはどうすればよいか?それは二つの道しかありません。ひとつは巨大化すること。もうひとつは、身の丈にあった分野で圧倒的なシェア(市場占有率)をとってしまうことです。それなら生き残れます。

今、企業がM&A(合併・吸収)を盛んにおこなっています。しかし私は、単に巨大化したからといって、生き残れるという保証はないと思います。恐竜は滅びましたが、蝶々は生きています。巨大化すると、世の中の変化、環境の変化に対応するのが遅くなります。そうではなくて、小さい市場でもよいから、身の丈にあった分野でシェア1位をとる…こちらのほうが確実で、利昌工業はこのやり方でやってきました。

フェノール樹脂積層板の業界でも、私はこの戦略でやってきました。8社あった競合相手が今は3社になっています。その中で当社がトップシェアをとればよいわけです。

◆フェノール樹脂の出現

フェノール樹脂は1907(明治40)年にベルギー生まれのベークランド博士が発明しました。石炭酸(フェノール)とホルマリンを反応させてつくった世界で初めての合成樹脂です。100年以上たった今日でも、電気的性能、耐熱性、耐薬品性などバランスがとれた基本性能から、広く使われている熱硬化性プラスチックの代表です。

ベークランドは、アメリカでこの樹脂の工業化をおこないました。登録商品名を「ベークライト」として、ゼネラル・ベークライト社を創設します。

日本では、塩原又策氏が創業した三共(現・第一三共)がベークライト社と技術提携して、ベークライトを生産します。塩原氏にベークライトのことを紹介したのは、夏目漱石の小説にも登場するタカヂアスターゼで有名な高峰譲吉博士でした。

◆日本ベークライト社

高峰博士はアメリカで事業を成功させた人で、アメリカの事情に詳しかったのでしょう。三共は、基本、製薬会社ですから、塩原氏は「日本ベークライト」という別会社をつくりました。これが日本で最初のフェノール樹脂積層板の製造会社になります。工場は東京の品川にありました。

三共グループとして発足した日本ベークライト社でしたが、塩原氏が亡くなった後、製薬とは違う分野ということもあったのでしょう、住友に売却を持ちかけます。住友には住友化工材工業という会社があったので、それと一緒にするかたちで、住友が日本ベークライトを引き取りました。そして、住友化工材工業から社名を「住友ベークライト」にし、今日までベークライトを名乗っています。

◆利昌洋行

利昌工業は、電気絶縁材料の会社として1921(大正10)年に創業。電気絶縁用コンパウンドが最初の商品でした。

マイカ(雲母)、石英、亜麻仁油などとアスファルトを混ぜ合わせたもので、粘性の高い、今日でいう注型樹脂のような充填剤でした。用途にあわせて30種類もの品種をラインアップし、成功しました。他にも絶縁材料がありましたが、当時は鉱物や木材といった天然の素材が中心でした。そこに長期間にわたって品質が安定したベークライトが出現したわけです。

◆ハーフェライトの輸入販売

日本でつくっているのは日本ベークライトの1社で独占状態でした。利昌工業の創業者である利倉駒二郎は、他に、海外でフェノール樹脂の積層板をつくっているところがないか調べました。今日のように情報網が発達している時代と違いますから、僅かな手掛かりをもとに手紙を出しまくったのでしょう。そして、スイスのバーゼルにあったエミール・ハーフェリー社を見つけるわけです。

ハーフェリー社は、計器用変成器やブッシングなどの電気機器の他に、ハードペーパーにフェノール樹脂を含浸した積層板もつくっていました。この積層板「ハーフェライト」の日本における輸入販売権を獲得します。当時の社名は「利昌洋行」でした。

日本ベークライト1社の独占であったところへ、利昌洋行が積層板の供給者として加わったことで、電機メーカー側は2社から購買できるようになり、歓迎されました。「日本プラスチック工業史」という本を執筆された小山寿氏は、この本の中で「大阪では、利倉駒二郎が、いち早く積層板の将来に着目して、スイスのハーフェリー社から積層板ハーフェライトを輸入して、電機製造会社に紹介した。それまで三共の独占商品として入手難に悩んでいた電機メーカーからは大いに歓迎された」(要約)と記しています。

◆独力で国産化に成功

こうして利昌洋行は輸入販売でスタートしたわけですが、当時、このフェノール樹脂積層板は潜水艦の中の絶縁材料としても多量に使われていたようで、海軍のほうから当社に、いつまでも輸入販売でなく国産化するようにという要請がありました。

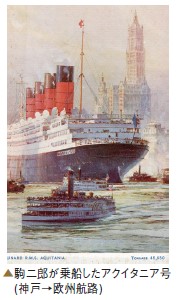

戦争になると輸入はできなくなります。スイス側が売ってくれても、途中で船が撃沈させられるかもしれません。そこで父は、ハーフェリー社で技術の勉強をしたわけです。ハーフェリー社の研究室に約2ケ月滞在して技術を習得したといいます。

それまでに、父はハーフェライトを日本で相当売っていましたから、ハーフェリー社もそれを受け入れてくれたのでしょう。対価を払って技術提携の契約をしたとは、私は聞いておりません。エミール・ハーフェリー博士も、遠い日本からやってきた熱心な青年に好意を持ってくださったのでしょう。また今日と違って、鷹揚な時代であったのかもしれません。父は、フェノール樹脂と積層板の製造技術を習得し、その後1年以上かけ、ヨーロッパの各地や米国等を視察し、帰国しました。

そして1935年。利昌洋行はフェノール樹脂積層板の国産化に成功します。「リショーライト」の誕生です。これは、日本ベークライトに次いで2番目で、国産の生産設備でおこなったのは利昌洋行が初です。日立や松下、三菱がフェノール樹脂積層板をつくるのは、もっと後のことです。

アメリカの技術の系統を引いたのは日本ベークライト(現・住友ベークライト)、そしてヨーロッパの技術の系統を引いたのは利昌洋行ということになります。

◆フェノール樹脂積層管

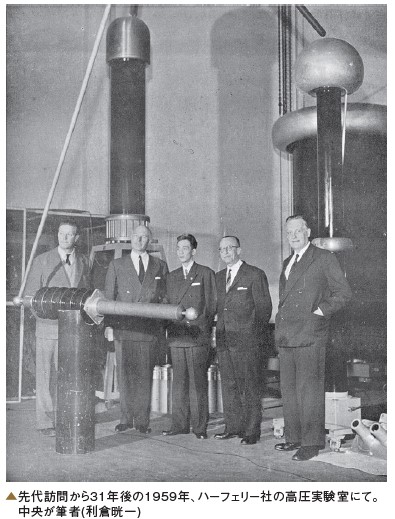

父の時代にお世話になったハーフェリー社とは、私の時代になってコンデンサ型ブッシングで技術提携をしました。

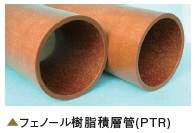

また、私がハーフェリー社を訪問した時に印象深かったものに、フェノール樹脂の積層板ではなく、積層管( ロールドチューブ/PTR)があります。変圧器の絶縁シリンダーとして、ハーフェリー社では量産しておりました。

私は、日本でもやがてPTRを使う時代になると思って、尼崎工場に量産の設備を導入しましたが、これは幸い成功しました。フェノール樹脂積層板だけではなく、当社は、PTRなど、国内シェア1位のニッチトップ商品をたくさん持っています。

◆グローバル・ニッチ・トップ

狭い市場でも、その中にあってシェア1位という作戦は、積層品(板・管・棒)の市場では成功し、利昌工業にとって一つの大きなカタマリにすることができました。

カタマリが一つだけでは不安定なので、もう一つ、エポキシ樹脂がいしなどの注型品と注型電気機器のカタマリをつくりました。さらにもう一つのカタマリをつくって、より安定度の増す3本足にすべく取り組んでいるところです。

|