|

フェノール樹脂積層板 |

■世界で最初のプラスチック

フェノール樹脂は1907(明治40)年、米国のベークランド博士(Leo Hendrik Baekeland)によって発明された世界で最初のプラスチックです。

博士の名前にちなんで「Bakelite」(ベークライト)の商標が登録され、1910年には工業化に向けてゼネラル・ベークライト社が設立されました。 |

■ベークランド博士の宝石

英語を母国語とする人がiteで終わる言葉を聞くと、鉱物や宝石などを連想されるようです。

地名や発見者名のあとにiteがつくことも多く、安山岩(Andesite / アンデス山)、讃岐石(Sanukite)、隕石(Meteorite)、藍方石(Hauynite / 発見者名)、葡萄石(Prehnite / 発見者名)といった具合です。

2023年1月、新鉱物として登録された「北海道石」も、英語名はHokkaidoiteです。

大喜利のようで恐縮ですが、この流れでBakeliteなら、さしずめ「ベークランド博士の宝石」とします。(理由はのちほど)

実際、熱硬化したフェノール樹脂は樹液の宝石である琥珀(Succinite)に似ており、樹脂といえば、本来の樹液を差し置いて、まずプラスチックのことを指す所以です。

また「〇〇ライト」を名乗ると新素材を扱うハイカラな響きがあったようで、プラスチック関連の老舗にこのタイプの社名が多くあります。

利昌工業もまた「RISHOLITE/リショーライト」の商標を登録しております。 |

|

| ▲熱硬化したフェノール樹脂。樹脂の宝石である琥珀に似ています。 |

|

■フェノール樹脂の国産化

わが国で最初にフェノール樹脂の国産化に着手されたのは風邪薬の「ルル」で有名な三共さん(現・第一三共)です。

初代社長は夏目漱石の小説にも登場する「タカヂアスターゼ」(健胃薬)で有名な高峰譲吉博士。1915年に工業生産が始まりました。

高峰博士が懇意にされていたベークランド博士からの紹介によるものです。製薬会社とプラスチックでは関係が薄いように思われますが、フェノール樹脂はどちらも消毒に使用される、フェノールとホルマリンを合成して得ますから、むしろ自然な流れです。

三共さんのフェノール樹脂部門はその後分社され、日本ベークライト社となりました(1932年)。

|

■成型品からスタート

フェノール樹脂製品は「成型品」と「積層品」に大別され、樹脂の合成の過程や製造方法が異なります。

フェノール樹脂製品は、まず成型品からはじまりました。それも工業用途ではなく象牙製に代わる喫煙具(パイプ)などの日用品、あるいは宝石や珊瑚に代わる模造宝飾品でした。

この新素材に初めて触れた人々には大好評で「ベークライトジュエリー」で画像検索すると模造宝飾品のイメージをご覧になれます。外国製のアンティーク品ともなると結構な価格で流通しているようです。

|

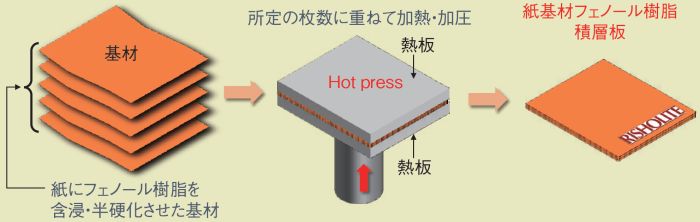

■フェノール樹脂積層板

フェノール樹脂積層板(以下、積層板)は紙にフェノール樹脂を含浸・半硬化させた基材を所定の枚数に重ね、高圧でプレスして作る熱硬化性の繊維強化プラスチック板です。こちらは専ら電気絶縁などの工業用途に使用されます。

当時の絶縁材料は紙や木材、雲母や大理石、陶器やガラスといった自然由来のものが主流で、化学的に合成された積層板は、組成が均質で長期にわたり品質が安定するなど画期的な電気絶縁材料でした。

ただ、成型品よりも大掛かりとなる製造設備は米国からの輸入が必要で、さらに工業用途になると所定の品質を安定的に発現させる必要もあります。

三共さんで積層板の国産が始まったのは、昭和に入って間もない頃で、それまではベークライト積層板を輸入販売されていました。 |

|

| ▲図1.紙基材フェノール樹脂積層板の製造工程(ラフなイメージ) |

|

■ハーフェライトの輸入

ちょうど同じ頃、利昌工業の創業者である利倉駒二郎もまた、この画期的な電気絶縁材料に注目していました。

海外の絶縁材料メーカーに向けて多くの手紙を書いた結果、1925(大正14)年、スイスのエミール・ハーフェリー社(Emile Haefely & Co.,Ltd.)の極東代理店となり、同社の積層板である「ハーフェライト」の輸入販売を始めました。

ベークライト積層板は三共さんの独占品であっため京阪神の電機メーカーには入手難で、さらにこれよりも安価に販売できたことから、ハーフェライト積層板は歓喜の声で迎えられました。

この辺のことについては『日本プラスチック工業史』(小山 寿著/昭和47年8月/工業調査会)に詳述されています。 |

|

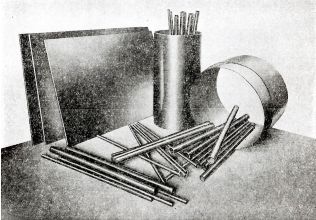

▲利倉駒二郎が輸入したハーフェライト積層板、積層管、積層棒。京阪神の電機メーカーに歓迎されました。 |

|

■急がれた国産化

1933年、国際連盟を脱退した日本は外交的に孤立しており、戦争がはじまれば様々な物資の輸入がままならなくなります。

積層板は通信機に使用されるなど重要な軍事物資であり、当時の主要得意先であった海軍は、良質な国産品が一日も早く登場するのを切望していました。

国産品では海軍の厳しい基準に合格できなかったからです。 |

|

▲海軍TM式軽便無線電信機(戦争後期製)/写真ご提供:横浜旧軍無線通信資料館 様

戦争中、利昌工業は海軍の特命発注を受けて積層板を納入していましたので、インパネ部に見える褐色の板は、相当高い確率でリショーライト積層板です。 |

|

■逆境の中、国産化を決意

このような世情にあった1934年9月、室戸台風が京阪神を襲い、利昌工業の大仁工場にも大きな被害が出ました。

駒二郎は、この禍を転じて福となすべく、復旧にあわせて積層板を製造するための設備導入を決意します。

それは社外の援助をいっさい求めず、しかも純国産技術によるユニークな製造設備でした。

翌1935(昭和10)年、利昌工業は積層板(リショーライト)の国産化に成功します。三共さん(日本ベークライト社)に次ぐ国産化でした。

これに先立つ1928年、駒二郎は単身渡欧、ハーフェリー社にて積層板の製造方法を習得していましたので、リショーライトは先行していた日本ベークライト社の積層板よりも早く、海軍の厳しい審査に合格することができました。

|

|

|

|

|

| ▲被災した大仁工場 |

▲樹脂反応装置 |

▲塗布機 |

▲プレス機 |

| ❋国産化当時の大仁工場は戦火で焼失。上の写真は昭和17年、尼崎工場の初期設備です。 |

|

■プリント配線板でさらに発展

図1の左端の工程で、紙基材の表面に回路形成用の銅箔を置いてホットプレスしたものがプリント配線板用銅張り積層板です。

それまでの部品どうしを電線で接続する方法と違い、プリント配線は機器の小型化、動作の安定化、そして大量生産による低価格化を実現させました。

家電のプリント配線はラジオから始まりました。工業統計調査(通産省)によると、前回の東京オリンピックがあった1964年のラジオの国内生産台数は実に2800万台(1千億円)です。

その後テレビ、ラジカセ、ビデオデッキ、ビデオカメラ…と、家電は日本の「お家芸」と呼ばれるまでに発展。利昌工業も業界最大となる30段2基連動大型プレス機を導入して、旺盛な需要に応えました。 |

|

|

▲フェノール樹脂積層板

右は表面に回路形成用の銅箔を張ったタイプ |

▲初期のラジオ用プリント配線板材料 |

|

■プレスリーやビートルズも貢献

2800万台という膨大な数のラジオは、ほとんどが米国へ出荷され外貨の獲得に貢献しました。 1ドルが360円の時代ですから、わが国では高価なラジオも米国では比較的安価です。さらに日本製は小型で高性能とくるのですから、米国のティーンネイジャーに大人気となりました。

当時ロックン・ロールは不良の音楽。家族とリビングで聴くのは優等生のパット・ブーン。そして自分の部屋で夢中になって聴くのはプレスリーやビートルズというわけです。

米国ではトランジスタ・ラジオ普及の最大の要因はロックン・ロールであるというのが通説です。

サブスクリプションが全盛の昨今ですが、好きな音楽を楽しみたいという点では、かつてのティーンネイジャーも、デジタル・ネイティブ世代も同じです。 |

■100年のロングセラー

そして現在。ほとんどの家電は海外で生産されていますので、銅張りタイプ、すなわちプリント配線板用の積層板の国内生産は激減しています。

ただフェノール樹脂積層板は電気絶縁性に加え、耐熱性、耐薬品性、機械的強度、被削性など、工業用途に必要とされる特性をバランスよく兼ね備えています。さらにコストパフォーマンスにも優れますので、銅箔を張らないタイプのものは現在でも、さまざまな形状に加工され、多くの分野で活躍する100年のロングセラーです。 |

|

|

| ▲配電盤内でブスバーの絶縁支持に使用される例 |

▲絶縁が必要な機械部品に使用される例 |

|

■そして今、再び注目

積層板は環境負荷が少ない紙ベースのFRPという観点から、持続可能な開発目標の達成に取り組まれている企業様に注目されています。 |

| |