| 項目 |

ポイント |

ご参考 |

| 定格一次電流 |

- 定格一次電流の選定は、最大負荷電流に余裕を待たせて決定する。

- 一般的に受電回路、変圧器回路の場合、負荷電流の1.5倍程度、電動機回路の場合、2~2.5倍程度で選ぶ。

- 定格一次電流を負荷電流に比べ大きくしすぎると検出できる二次電流の値が計器や保護継電器の定格に対して小さくなるので適切な計測や保護ができなくなる場合がある。

|

■CTの定格電流

| 変流比(A) |

選定例 |

| 500/5 |

使用回路:配電系統

回路電流:500A

↓

変流比750/5A選定 |

| 600/5 |

| 750/5 |

| 1000/5 |

| 1200/5 |

| 1500/5 |

| 2000/5/1 |

|

| 定格負担 |

- 二次端子に接続される計器や保護継電器で消費される皮相電力の総和より大きい負担を選定する。

- 定格負担は、使用負担より大きくする必要があるが、二次配線の負担が無視できない場合、二次回路に接続される使用負担の150~200%程度が望ましい。

- 使用負担が定格負担を超えると、誤差が増大し過電流領域の特性にも影響するため、特に保護継電器用は注意を要する。

- 二次負担は、CTの二次回路に定格電流が流れたときのCT二次端子電圧と定格電流の積となる。

|

■CTの定格二次負担

| 確度階級 |

定格二次負担(VA) |

| 1.0 / 1P / 1PS級 |

5,10,15,25,40 |

| 3.0 / 3P / 3PS級 |

5,10,15,25,40 |

[例]

定格二次負担40VA、定格電流5A、

力率1の場合

Z=定格二次負担/(定格二次電流)2

= 40 / 52 = 1.6 (Ω)

上記の計算から定格負担40VAのCTでは、接続される計器や保護継電器、配線などのインピーダンスの合計が1.6Ω以下となるようにする必要がある。

|

| 確度階級 |

- 確度階級はCTの精度を示すもので、二次側に接続する計器、保護継電器の性能に適したものを選ぶことが重要。

- 配電盤などの指示計器に使用する場合は、1.0級または1PS級を選定。

- 保護継電器の場合は、過電流定数が重要となり、3.0級、1P級、3P級を選定する場合が多い。

|

■CTの確度階級と比誤差の限度

| 一次電流→ |

0.05In |

0.2In |

1.0In |

| 階級↓ |

比誤差(%) |

| 0.2級 |

±0.75 |

±0.35 |

±0.2 |

| 0.5級 |

±1.5 |

±0.75 |

±0.5 |

| 1.0級 |

±3.0 |

±1.5 |

±1.0 |

| 1P級 |

- |

±3.0 |

±1.0 |

| 3P級 |

- |

±10.0 |

±3.0 |

| 1PS級 |

±3.0 |

±1.5 |

±1.0 |

| 3PS級 |

- |

±4.5 |

±3.0 |

|

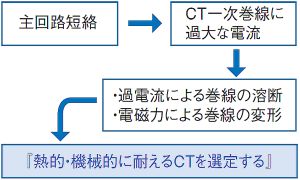

定格耐電流

(定格過電流強度) |

- 定格耐電流の選定は、CTの一次に流れる最大短絡電流を計算し、その値に適合したものを選定する必要がある。

定格耐電流(定格過電流強度)の表現

○定格一次電流の倍数で表す場合

(例) 40倍、75倍、150倍、…800倍

○定格過電流と時間(秒)で表す場合

(例) 25kA1秒、40kA1秒 |

|

| 過電流定数 |

- 過電流定数は、CTの過電流領域の特性を示すものである。

- 回路に過電流が流れるとCTの鉄心の磁束密度が増加、励磁電流が急激に増加する磁気飽和現象により、二次電流が一次電流に比例しなくなり、保護継電器の不動作が発生する場合がある。

- 定格負担、定格周波数においてCTの比誤差が-10%になるときの一次電流と定格一次電流の比をn(n>5、n>10)で表す。

- n>10とは、定格負担においてCTの定格一次電流の10倍までは比誤差が-10%以内の特性であることを示す。

|

■使用負担による過電流定数の変化

使用負担を定格負担の40VAより小さくすることで過電流定数は大きくできる。

| VA |

定格負担 |

使用負担 |

| 40VA |

25VA |

15VA |

10VA |

n

過電流定数 |

n>10 |

n>15 |

n>25 |

n>30 |

※)ER-520BN 500/5Aの一例 |