■製品開発史を振り返る

この度、利昌工業では、これまでの製品開発の軌跡を軸にして、会社の歴史を振り返る展示コーナー(史料室)を開設しました。

2021年の創業100周年を目前に控え、パネルとさまざまな史料で製品開発の歴史をご紹介する内容となっており、昨年7月に竣工した尼崎工場事務所棟の2階に開設したものです。

展示内容の一部をご紹介いたします。

|

|

|

■創業者 利倉駒二郎(1895〜1961年)

電力・電気産業の揺籃期、その発展と表裏一体の関係にある電気絶縁材料の国産化をめざし、1921(大正10)年10月、利倉駒二郎は利昌洋行(利昌工業の前身)を設立しました。

当時の発電機や変圧器はほとんどが輸入品で、絶縁材料に至っては試験方法はおろか、体系的な認識すらない時代でしたので、利昌洋行は電気絶縁材料の研究・開発機関のような格好でスタートしました。

駒二郎が苦心して考案した絶縁材料の試験方法のひとつは、石油アスファルトに関するJIS規格(K2207)になっています。

|

|

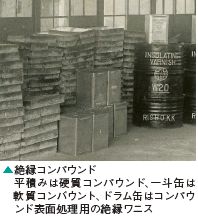

■アスファルト系絶縁コンパウンド(創業商品)

駒二郎が最初に手掛けた利昌工業の創業商品です。雲母・石英などの鉱物、桐油・亜麻仁油などの天然油脂、それにアスファルトなどを組み合わせた、粘度の高い液状または固形の絶縁材料で、当時は変圧器や発電機まわりの絶縁にさかんに利用されていました。

駒二郎が用途に応じて開発した各種の絶縁コンパウンドは昭和30年代に至るまで約40年間にわたり市場を独占し、社業を支えるヒット商品となりました。

|

|

■フェノール樹脂製トンネル用耐蝕性ブラケット

駒二郎がコンパウンドの次に着目した絶縁材料は、米国で1907年に発明されたフェノール樹脂です。自社生産に移行するのは1935(昭和10)年ですが、それに先立つ1924(大正13)年、スイスのエミール・ハーフェリー社からの独占輸入に成功します。

これは「日本プラスチック工業史」(1967年工業調査会)にも記される偉業です。

SLが走っていた時代、トンネル内を照らすランプの支持具(ブラケット)は、煙による腐食で寿命がせいぜい1ケ月、最悪になると数時間といった事例もあり、しかも交換には危険がともなうので、大きな問題となっていました。

これを受けて駒二郎は、ブラケットの材質を当時の新素材であったフェノール樹脂に替えました(昭和7年)。同時に金属部分を樹脂で完全に覆うモールドタイプとしたため寿命は飛躍的に伸び、リショーブラケットが採用されたランプは、鉄道が電化されるまで全国のトンネルを照らし続けました。

|

|

■電纜接続筐封塞用瀝青混和物

電力ケーブルのジョイントボックスを絶縁封止するためのアスファルト系コンパウンドです。

戦争中、利昌工業は海軍艦政本部の管理下に置かれます。艦船は必要な電気を自家発電しますので、発電機、変圧器あるいは二次電池室まわりの絶縁材料の調達先に、利昌工業が指定されたわけです。

利昌工業の技術スタッフは、洋上航行のあらゆる悪条件に耐えうる軍艦用の絶縁材料を開発して、特命の発注を受けていましたので、戦艦大和をはじめ、海軍の主要な艦船は利昌工業の絶縁材料で艤装していたものと推察されます。

史料として昭和18年に浦賀船渠(ドック)で建造された択捉型海防艦「隠岐」と「福江」のジョイントボックス用軟質コンパウンド512kgの注文要領を展示しています。

|

|

■配電盤・分電盤パネル材「エボネスト」

当初の配電盤パネル材には天然大理石が使われていましたが、絶縁性能のバラツキや、衝撃に対する強度に問題がありました。駒二郎はこれを補う材料として配電盤パネル用絶縁セメント板「エボネスト」を開発しました(昭和9年)。

エボネストは、製鉄設備用配電盤、あるいは船舶用配電盤のパネル材で、特に大きな成果をあげました。1959(昭和34)年には建設省の選定名簿に登録され、ほぼ市場を独占する看板商品になりました。

|

|

■ぜひお立ち寄りください

誌面の関係で、創業から15年間ほどの製品開発史をご紹介するのみに留まりましたが、史料室では、このあとの約80年の製品開発史もご紹介しております。尼崎工場へお越しの節は、ぜひお立ち寄り頂きたくご案内申し上げます。

|